这个词,恐怕知之者甚少。自然,对于UID的介绍,也并非体系化。多数人对UID的认知,或许仅限于用户界面设计。或许,我们中文能力本就欠佳。或许,工作期间我们常将交互视为界面范畴。因此,UID便容易被忽略。或许,从企业立场来看,也没必要特意界定这一岗位。可以直接将相关事务,要么划归产品部门,要么划归界面部门。像BAT这类巨头企业,有时也直接将其划入UED范畴。因此,我们经常看到,部分企业由产品部门负责交互工作。另一些企业则由UI部门承担交互任务。而那些备受瞩目的BAT公司,往往将界面设计和交互工作都纳入UED体系。然而其内在却把用户体验设计工作的核心,即用户感受,赋予了产品部门,因此导致职责分配比较杂乱。

记得前文曾提及,我将逐一阐释UI,UID及UED(UXD)的相关概念,目的是协助大家在工作中明确各环节的关联,并提升思维层面的清晰度。

那么,在阐述了诸多引言之后,我是否需要进一步阐释交互的根本特性呢?

交互的本质是:

体验一种物品的全部环节,不论这种体验是否有明确方向。这个环节本身,就是交流的核心。任何交流中,必定有交流的另一方,以及交流的载体。

说到这个话题,假如你立刻就明白了,那么祝贺你,接下来的专业材料你完全可以跳过,你的思维相当敏捷。

倘若你已领会,还望能更精准地应用于你的实际工作之中。接下来,我将列举一些我们日常遭遇的情境。我会逐一剖析其中的交互要素。借助这样的剖析,期望能让大家更透彻地理解交互的内涵。

以下文章开始转换到学术部分。

首先这有几个场景:

好,这是三个情景,是我们生活中最常见的情景。

那么,在我着手阐述之前,请你们先明白一个关键概念,这个概念我们将会反复提及——媒介,交互的媒介。在上一篇文章探讨真假UI时,我阐述的主要论点是,UI是一种旨在尽可能降低用户对产品或物件认知与学习难度的工具,而这种工具,本质上就是媒介。

要准确把握交互的含义,必须能够把叙事妥当分解,这样才可以明白交互。

那我开始一步步分析上边的情景。

1. 我打开电脑,打开Word2016,开始写文章。

在这个平凡的故事中,会有三个主体交互环节节。

1.1 本身我打开电脑,这个就是我的行为开始。

当需要完成目标时,当前所处的交互阶段为:按下电源键,观察屏幕,然后,鼠标和键盘等设备用于辅助进行下一步操作。

再次选择该标志,启动Word2016这个系统自带的程序,这仍然需要一段时间。

1.3 最后我开始写文章了。这个是行为的执行目的终点环节。

在此,我要预先说明一下。接下来的解析过程,可能不是那么简单就能理解,如果思维不够敏捷,或者对生活琐事观察不敏锐,请直接略过。不过,这些内容是我当年在新加坡学习用户体验时,在互动环节中必须掌握的部分。请做好心理准备,然后继续阅读吧。

学术开始

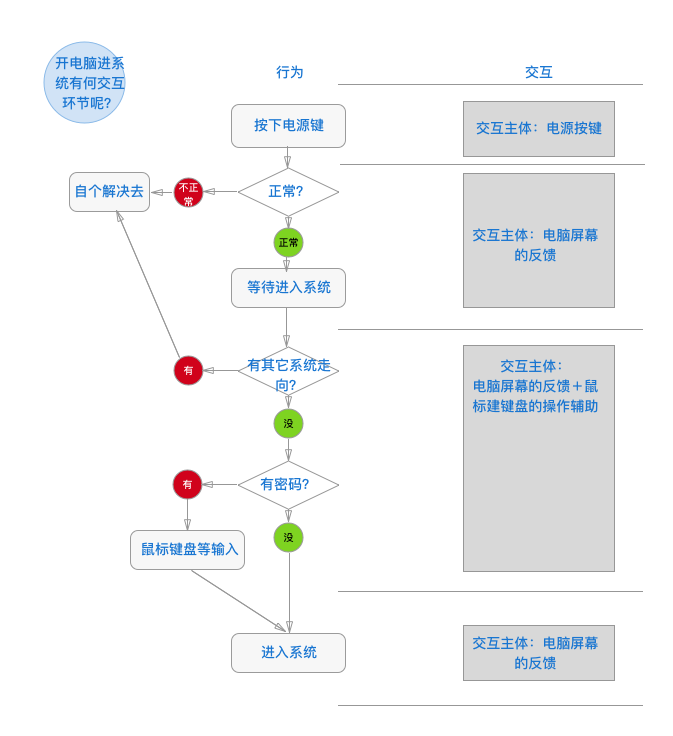

先观察启动过程的第一步的示意图:让我们把那些我们通常容易忽视的环节,明确地展示在视线中。

从图中可以看出,首先按下电源键,这是启动过程的第一步,也是使用的主要设备。必须先启动它,才能进入系统中的特定功能。在启动阶段,电源控制按钮是主要的操作点。电源开启后,系统启动的进展情况,是通过电脑显示器来观察的。这个屏幕充当了人与电脑在启动系统时的另一个沟通平台。至于鼠标和键盘,它们只是这个阶段的功能补充,并非必需品。毕竟,有些人开机后并不需要用到它们。即便需要,也只在特定的操作步骤中使用,比如挑选操作系统,输入安全码,或是进入系统设置界面,然后再回到启动流程,直至成功进入系统。第一个步骤到此完成。

是不是有点绕?我整理一下:

概括:借助启动键,我操控着电脑主机硬件,意图是登陆核心操作系统。

补充说明:若要优化这个部分,那么在提高互动环节的效能途径上,基本上就只有,首先,增强设备性能以加快处理,其次,精简不必要的程序步骤,再者,是否存在调整软硬件协作关系的其它方案?

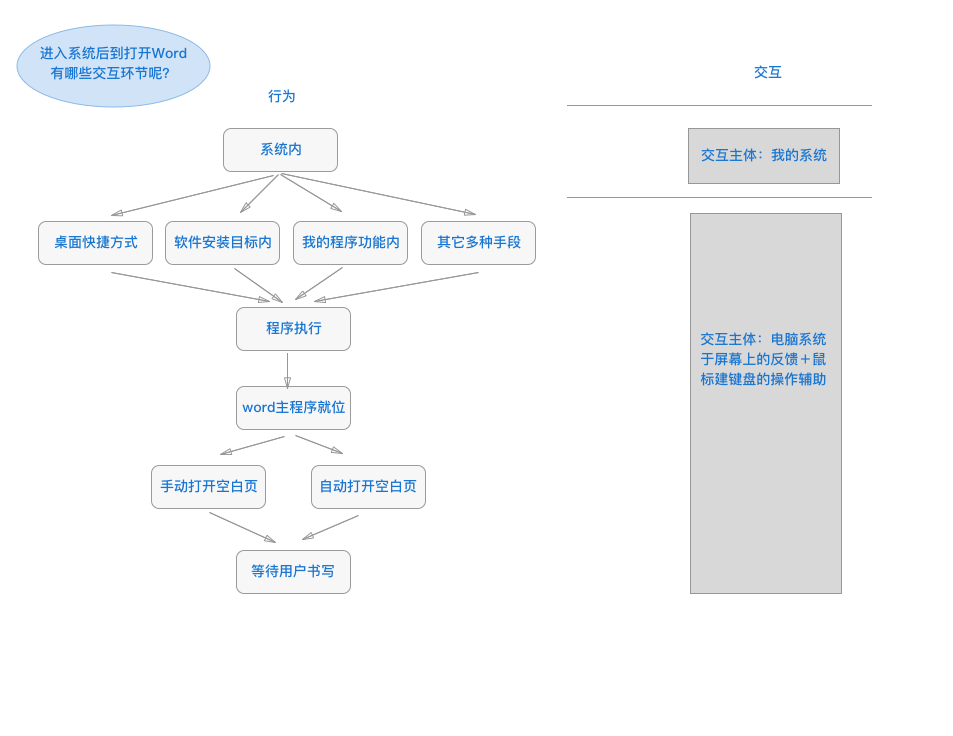

接下来,我们开始第二个步骤的互动,需要点击Word2016的标志,并且要耐心等待Word2016程序启动完成。

看流程图:

Word2016是系统自带的程序,你通过桌面图标或是其他方式启动它,完全是根据个人喜好来决定的。在这个操作步骤中,鼠标是主要的操作工具,虽然键盘也能实现,但大多数人不会采用这种方法,软件启动后,会自动生成一个新的空白文档,等待我输入文字内容。这个阶段,也就是第二个步骤到此完成!

补充说明:若要优化这个部分,那么在提高互动环节的效能途径上,基本上只有,首先,增强设备性能以加快处理,其次,精简不必要的步骤,比如逐级打开文件夹,或者运用其他方法进入交互设计学校,最后,增强系统自身的运行速度。

这里,我继续整理一下:

我借助鼠标和键盘,操作电脑主机系统,无论是Windows还是MacOS,最终目的是打开Word2016软件

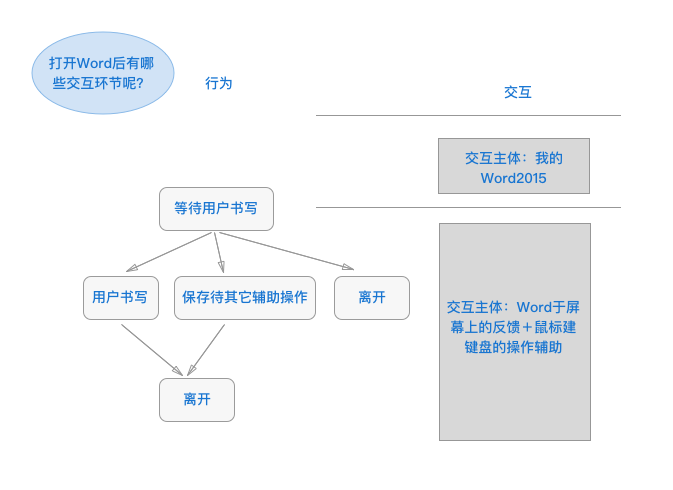

接下来,进入整个叙述的最后一个部分,也就是第三个阶段。我正式开始用键盘输入,用鼠标操作,撰写文稿。Word2016本质上是一种应用,同时也是一种载体。那么,此时,大家应该会认同,互动的核心应该转移到键盘上,鼠标起辅助作用,而这款软件则成为关键呈现平台,便于我随时审视并制定后续行动。

那么,在这个情境中,首要的精神与物质沟通对象其实是我自身,我在和自己的文字,撰写的内容,以及思考的思绪进行沟通。其次起辅助作用的是我的Word2016软件,然后是键盘设备,最后是鼠标装置。

是不是好绕?我再次整理一下:

回顾:我借助键盘鼠标运用Word2016进行操作。操作意图是将思维中的内容转化为文字形式。然而!实际写作时,我借助Word软件与自己的思考进行沟通。

研究工作到此告一段落,所有探讨内容现已全部完成,接下来将转向其他事务处理,感谢各位参与其中,会议正式结束。

那么,经过上述学术的剖析,是否更能以一个更为明晰的视角审视这个再普通不过的叙事呢?

那个,第二个场景故事里,我们的互动是什么?这个,请你根据上面的学术分析自己琢磨。相信,我们的结论应当差不多。

最后一部分里,我们借助QQ之类的通讯软件,跟另一个人,也就是信息接收者,进行交流互动。

在第三个情境叙述部分,情况也完全一样,我借助电话,和话筒那端的人进行沟通。

所以,QQ,电话,是交互的主体媒介。

实际上,这类事物相当普遍,我们经常使用微信,微信本质上也是一种沟通平台。这个平台让我们觉得非常便捷舒适,十分实用。

那些我们觉得特别有意思的游戏,还有特别实用的工具,仔细想想其实都差不多,都是让人感觉顺畅,操作便捷,效果显著。它们能够很好地满足我们的需求,实现我们的目的。

然而,到此为止,便涉及到了UED(UXD)的范畴了。关乎一个工具实用体验的关键所在。这部分内容,我将在下一篇文章里具体阐述什么是UED,以及为何UED也常被称作UXD。

这里,我提前说明一下

产品设计的体验层级关系:

核心层面,即产品根本上的感受层面,需要明确这个产品是为了满足用户的哪些具体需求而设计的。

中间层是产品运用阶段感受的部分。---这也就是全部产品里的沟通层次。

最表层:产品的视觉体验层。---这部分就是UI〜

用户对产品的体验层结构:

许多商品在中间环节就停滞了。接着是更靠后的阶段,最终才到最前端。

这解释了为何众多产品界面设计并不美观,却依然操作便捷,用户也能顺利接纳,而部分界面虽华丽,却难以使用,更不用说满足用户期望达成目标了。

我这也有个心理上体验的例子:

我们清楚这类应用并无实际作用,却为何能持续存在呢?关键在于使用者心存侥幸,又加上媒体潜移默化的正面宣传,使其产生成功案例的印象。因此,人们会推迟心理上的否定。虽然明知用处不大,但仍会继续使用观察。不过,多数有见识的人,最终都会选择停止使用。

现在,互动其实还有许多内容,我用手执笔书写,我运用手机上的某个软件,我经由一个界面的通道来到另一个界面,这样的流程,就是互动的范畴,即便只有一个固定的界面。

好了,本文先说到这里交互设计学校,谢谢大家。喜欢,给个赞吧。

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历